添加物と油脂の話でも書きました通り、

リーキーガット症候群(腸もれ)が原因で体臭が出てしまってる場合は、

まずは腸の穴をふさぎたいですよね。

今回は、腸に穴が開く大きな原因になっている小麦粉と乳製品の話です。

リーキーガットで体臭が出てしまってる人のための食事の要点です。

[リーキーガットを治す食事]

腸に炎症を起こしやすい食べ物(小麦粉・乳製品・砂糖、トランス脂肪酸など)を避ける

[カンジタを増殖させない食事]

カンジタの一番好きなエサになる単糖類と二糖類(砂糖や果糖ぶどう糖液糖その他詳しくは体臭を改善してくれた食事について/糖類・甘味料をご覧下さい)、小麦粉、大型魚(水銀が多く含まれていて、カンジタのエサになるので)を避ける

[肝臓に解毒の負担をかけない食事]

添加物を避ける、リーキーガットで未消化物が腸の外に漏れ出さない食事をする

グルテンフリーについて(小麦粉)

つくづく思うんですが、

美味しくて、自分にご褒美として食べる物って、小麦粉・乳製品・砂糖・カフェイン・アルコールがほとんどではありませんか?

クリニックでは、治療期間中は全て止めるように言われ、私は、最後の頼みの綱と思ってかかっているお医者さんが言うなら、と必死に守ってきました。

初めは、

先生、他人事だと思って簡単に言ってるけど、冗談じゃないわ~!言わなきゃ分からないんだから、たまにケーキ食べちゃおう!と2週間に一度チートデーをしてましたが、

食べた後、明らかに今まで少し良くなりかけてた体調がまた振り出しに戻った感があり、

『高いサプリと治療代が、ケーキの度にチャラになっちゃうの、もったいないな』と思うようになり、ついに決心して

『よし!全部すっぱりやめちゃおう!』とやめる事ができました。

実際は5F(グルテン&カゼイン&シュガー&カフェイン&アルコールフリー)だけで良くなった訳ではないのですが、

腸のカンジタ除菌と合わせた結果、私の体臭改善にはとても効果があり、

汗を大量にかいても、“無臭の汗”になり、気付いたら以前のように服が汗臭くなる事が激減していました。5Fを挫折してしまうのは、

手ごろな良い代替品が見つからず、新しい生活の一部として習慣化できないから、じゃないか、とやってみて感じました。

当時の管理栄養士さんも、

『とりあえずパンや麺類など、大きな物からやめてみればいいんじゃない?』と言ってくれたので、気楽に始められたと思います。

なるべくお米を主食にして、たまにはグルテンフリーの食品に置き換えたりしながら、段階を踏んでちょっとずつでも変えられるといいですよね😉

一生続ける訳ではないし、体が回復したらまた食べられる日も来ますので、そう思って私も頑張ってグルテンフリーしてます。

グルテンの問題点

小麦は1980年代に品種改良が進み過ぎて、よりモチモチ、ふっくら、コシがある食感になり、美味しくなりました。

しかし、品種改良によって、小麦のタンパク質の遺伝子の配列が変わってしまいました。

今まで人が小麦を消化していた消化酵素では消化できなくなってしまい、世界中で、色々な体の不調に悩まされる人が増えてきました。

以下はその問題点です。

小麦粉を水と練った時に出来るグルテンは、腸と脳の細胞のすき間を開いてしまう

未消化の食べ物やばい菌や毒素が、腸から血管に漏れ出す。

これを『腸漏れ(リーキーガット)』『脳漏れ(リーキーブレイン)』という。

すると、免疫細胞がこれらを異物として攻撃しはじめ、色々な自己免疫疾患が起きる。

例. リウマチ・多発性硬化症・シェーングレン症候群・クローン病・一型糖尿病・線維筋痛症他……

リーキーブレインは、頭にもやがかかったようになったり、混乱が起こったり、アルツハイマーの元になったりする。

ポストハーベスト農薬の問題がある

日本で流通ししている小麦粉の約8割がアメリカ・カナダからの輸入品で、

収穫前に直接小麦にグリホサートという除草剤を撒いて

全て枯らしてから収穫すると2週間くらい収穫を早められるとの事。

又、輸送船にて、小麦粉の上に直接防カビ剤などをかけて、カビないようにしている。

一番上の、農薬を撒いた小麦粉は、色が変わってしまっていて、

『一番粉』と呼ばれ、うどんには使えないのでラーメンなどに使われるそう。

小麦にかけるグリホサートという農薬は、発がん性があるといわれていて、

北欧・EU・アラブ6か国・ベトナムなどアジア5か国も

その発がん性を認め輸入禁止、その他アフリカ・南アメリカ各国も

販売禁止に動いているが、日本だけは逆に2017年12月に

「グリホサートの安全性を確認した」と発表し、残留農薬基準を大幅に緩和した。

世界中で禁止されているのに、

日本政府はアメリカからの圧力に負けて国民の健康は二の次になっているのが現状。

“オーガニック” “国産”と表記のある物以外は、ほぼ危険と見て間違いない。

小麦粉の安定的な供給、という点ではありがたい一面もあるが、

この事に皆注目して、自分の健康は自分で守る事が大切である。

アミノ酸の配列がモルヒネに似ていて、中毒性がある

血糖値を急上昇させる高GI食品である

グルテンの中にグルタミン酸が含まれていて、神経細胞を興奮させる

自閉症・統合失調症の人へのグルテン&カゼインフリー食の効果を報告する論文が沢山ある。

腸に炎症を起こす

カンジタが増殖する

見えない所にもグルテンが含まれている

ハンバーグのつなぎ・鶏のから揚げの衣、フライや天ぷらの衣・ムニエルの衣・ポタージュなどのととろみ・“十割そば”と書いていないそば・味噌汁のお麩・カレーやシチュー・ギョーザやシュウマイやワンタンの皮・ホワイトソース・ビール・かまぼこ・ソーセージ……

グルテンフリーをどの程度徹底するか?

小麦には色々なタンパク質が含まれていますが、その8割はグルテニンとグリアジンが占めているそうです。

グルテンとは、この二つのたんぱく質に水を加えて練ると出来る物質で、小麦自体に元から入っている訳ではありません。

ですので、しょう油やみそも良く見ると小麦が使われているものもありますが、栄養療法クリニックでは、そこまで避ける必要はない、と言われています。

ただし、

小麦アレルギーの方や、セリアック病(グルテンで腸の絨毛が焼けただれたようにつるつるになってしまい、栄養素を吸収できなくなる病気)の方は厳格に避けるべきだそうです。

又、NCGS(Non Celiac Gluten Sensitivity)グルテン感受性=グルテン不耐性といって、

症状: 腹痛・膨満感・下痢・便秘・吐き気・口内炎・胃食道逆流・うつ・不安・発熱・頭痛・関節痛・しびれ・貧血など…

小麦粉食べると、なんか調子が悪くなるのよねー。。。

というような症状が起こる人もグルテンフリーにすると調子が良くなる人も一定数いるそうです。

その場合もグルテンフリーにした方がいいとの事です。

麦つながりで、

麦茶や麦ごはんやもち麦、オーツ麦、ライ麦、はと麦は大丈夫なのか?と疑問がわくかもしれませんが、

大麦はグルテニン、ホルデインというタンパク質が主で、ライ麦はグルテニンが無く、グリアジンに似た「セカリン」というタンパク質です。

オーツ麦もはと麦もグルテンフリーだそうです。

ですが、免疫細胞は、似ているものにも反応して『一応攻撃しておこう!』と思う事があり、これは

交差抗原性(こうさこうげんせい)とか免疫交差反応(めんえきこうさはんのう)

と言うそうなんですが、

何かにアレルギーがある人は、そういう事が起こりやすい人と言えますので、注意をしながら摂り、大丈夫そうなら使用OKだそうです。

グルテンフリーの料理のポイント

私流ですが、

今まで小麦粉を使っていた料理を、何に置き換えているのかピックアップしてみました。

これで、大分グルテンフリーする事に困らなくなりました。

・天ぷら……衣は米粉に全卵を入れ、水で溶く。卵を入れるとふっくら小麦粉と変わらない食感に仕上がる。入れないとバリバリになる。

・ムニエル……普通に米粉又は片栗粉をまぶして焼く。

・カレーやシチューのとろみ付け……水溶き片栗粉を使ってもいいが、時間があればジャガイモか山芋をすりおろしてしばらく煮込むと、とろみもつくし栄養価もUP。

・ホワイトソース……乳製品もココナッツクリームに置き換えて、そこにボーンブロスと水溶き片栗粉と塩コショウと無添加粉末だしをコンソメ代わりに入れて味を調える。(ボーンブロスが無い時は、粉末だしを多めに入れる)

※お料理教室で教えてくれるちゃんとした作り方じゃなくても、炒めた具に代替ミルクを投入して調味料や粉末だしなどで味を調えた後、水溶き片栗粉でとろみを付ければ、ほとんど同じ仕上がりになるのでそれで済ませています😁いいですよね?!

【オリーブオイルで作るホワイトソース】

こちらもあっさりして美味しいです🍲栄養療法の講師の方に教わりました

・米粉………100g

・オリーブオイル………100g

・オーツミルク………1ℓ

・塩、ナツメグ、白コショウで味を調える

・お好み焼き・たこ焼き・もんじゃ……小麦粉を米粉に置き換えればOK。

・ホットケーキ……米粉100g、卵1個、ベーキングパウダー小さじ1杯、らかんか顆粒大さじ1杯、塩ひとつまみ、バニラエッセンス少々、水100㏄を混ぜてフライパンで焼く

おすすめグルテンフリー食品

欧米ではグルテンフリーの食品が豊富で簡単に手に入るそうです。

すごくうらやましいんですが、最近は日本でもだんだん商品が増えてきました。

私の好きなものをいくつかピックアップしてみました。

これらを上手く利用しながら、グルテンフリー生活を楽しんでくださいね😋

(添加物が入っている物もあるので頼り過ぎないよう注意しながら・・・)

【パスタ】

★小林製麵グルテンフリーフェットチーネ5袋

生パスタの平打ち麺で、モチモチして、コシがあって、生パスタそのものの食感です。

大好きで何度もリピートしています。

他に、平打ちじゃない丸いスパゲッティの麺や、玄米から作った麺も売っています。

玄米パスタも白米パスタもどちらも美味しくて、味や食感の違いはあまり分からないです。

★ゼンブヌードル

本格的なイタリアンレストランでも、最近はこちらのゼンブヌードルを使った麺を提供している所が増えてきたそうです。

えんどう豆100%で作られた麵ですが、全く豆臭さが無く、つるつるしてコシがあり、クセが無いので調理法によってパスタ、焼きそば、ラーメンなど何にでも応用できます。

ラインナップも、丸麺、細麺、マカロニ、クラッカー(チップス)など種類豊富です。

パンもありますが、てんさい糖が入っているのでカンジタ除菌中の方や、すぐぶり返してしまう方は控えた方がいいと思います。

★ライスパスタ(ケンミン食品)

大好きな楽天市場で見つけました。

レビューも良くて、ゆでる前は太目のビーフンみたいですが、ゆでると丸くてツルツルでコシの強い麵になります。無添加で、原材料は精米・玄米のみ。

1kgの業務用として売られています。

【米粉パン粉】

★米パン粉(タイナイ)

我が家の常備品です。パン粉の食感がかなり再現されていて結構美味しいです。

売っているスーパーが限られていて、あまり見つけられないのがちょっと不便です😂

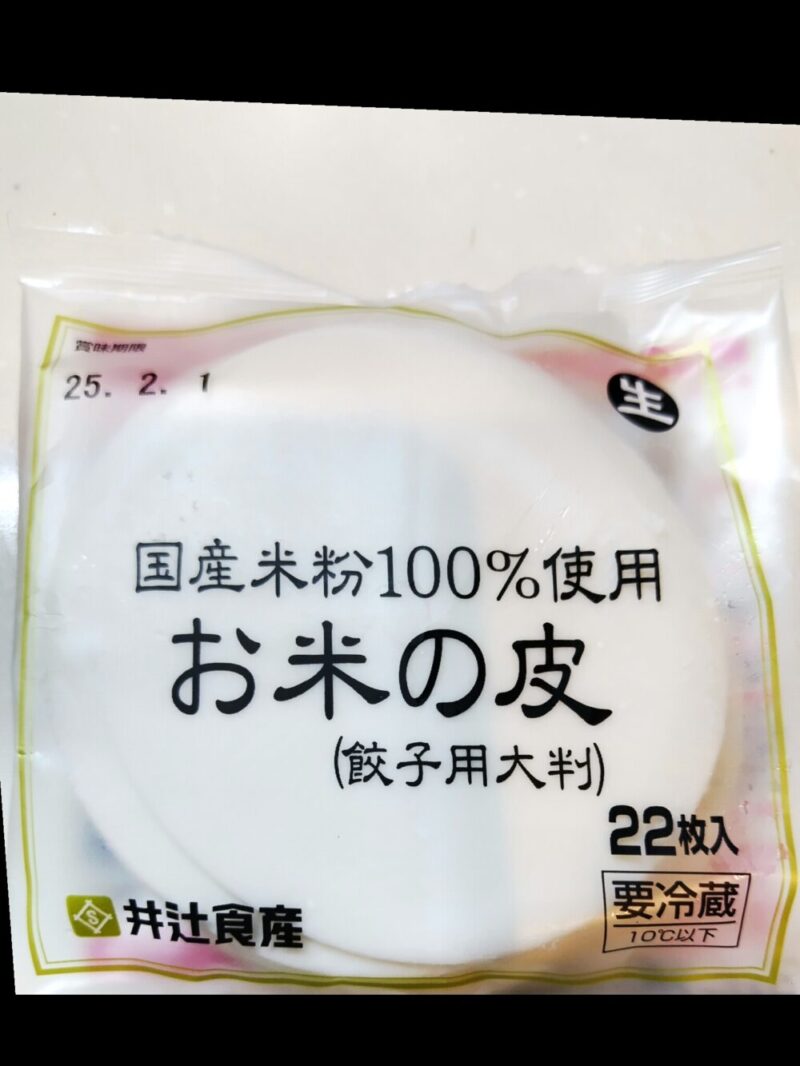

【米粉の餃子の皮】

★お米の皮・春巻きの皮(井辻食産)

他社の米粉の皮で、すごい体臭が出てしまった商品があったのですが、この皮は添加物が入っていてもセーフでした。

スーパーで見かけたら、即ゲットしてます。

袋のまま平らにして冷凍保存も可能です。

解凍する時は何時間か前に常温か冷蔵庫に移してゆっくり解凍します。春巻きの皮も販売されています。

【カレー粉】

★S&Bエスビーカレー赤缶

我が家でカレーを作る時はいつもこれです。

かなり辛口で、辛い物好きな夫も『かれーー!』と唸る程ですが、味はナンバーワンなんじゃないかと個人的に思っています。

(2日目以降は、なぜか辛みが落ち着いてマイルドになってきます)

油脂と塩は入っておらず、スパイスのみなのに、なぜかあめ色玉ねぎやフライドオニオン入れたかな?と間違えるような香ばしい風味とコクと旨味があります。

テンパリングとか、あまり難しい事はしなくても大丈夫です。

肉・野菜・ボーンブロスやだし(和風だしでも洋風でもOK)・塩(又は醤油orみそ)、甘味を加えるためにらかんか顆粒少々とこのカレーパウダーを入れて煮込み、最後とろみ付けすると、カレールーで作ったものに近い、なじみのあるおうちカレーが再現できます。

(こくまろカレー激辛、みたいな味になるかな、と思っています。)

★インディアンカレーパウダー

栄養療法のクリニックでオススメされていたカレー粉です。

これも油脂や塩は入っていなくて、原材料はスパイスのみです。

辛さはちょっと辛目の中辛ですが、バランスの良いスパイス配合で食べやすいです。

【お好み焼き粉】

★きんにくお好み焼き粉

なかやまきんに君がプロデュースしているタンパク質が4倍、

糖質6割オフの“マッスルお好み焼き粉”だそうです。

栄養療法の講習会の講師の方から教えてもらいました。

【小麦ファイバー・オート麦ファイバー】

小麦ファイバーと、オート麦ファイバーは、茎や外皮から作られた食物繊維で、グルテンフリー、糖質ゼロ、脂質ゼロ、という夢のような食材です。

(ただしビタミン・ミネラルもほぼゼロだそうです)

☘小麦ファイバーとオート麦ファイバーの違い☘

〈小麦ファイバー〉

小麦の外皮などから作られた、ほぼ不溶性食物繊維。水分保持力は低く、食感は軽くて、どちらかというとパサつき傾向。パンや焼き菓子がふわっとする。風味はクセが少ない。

不溶性食物繊維中心なので、便が硬くなりやすく、腸の動きを促すタイプ。過敏性腸症候群の人は、人によってガスが増えることも。小麦アレルギーの人は、念のため注意。

〈オート麦ファイバー〉

オート麦(オーツ麦)の外皮などから作られた不溶性食物繊維だが、商品によってはほんの少し水溶性食物繊維(βーグルカン)が入っているので、水を抱えやすく、しっとり感を出せる。

整腸作用やコレステロール低下の効果が見込める、かも⁈

風味は小麦よりも少し“穀物感”がある。

ですが、どちらも微差だそうなので、お好きな方で大丈夫です😉

小麦粉使用のお菓子と同じようなものが、ほぼゼロカロリーで作れるので、血糖値を上げずに何か食べたい、という時にもオススメです。

小麦粉のように粘りが無いので、サイリウム(オオバコ科の植物の種皮を粉末にしたもの)という粘り気が出る粉末をほんのちょっと加えてケーキやクッキーにします。

私は、小麦ファイバー・オート麦ファイバーだけではなく、きな粉やココナッツフラワー(ココナッツの胚乳から油分を抜き、パウダーにしたもの)、おからパウダー、いりぬかなどに何割か置き換えて作りますが、小麦粉で作ったのと変わらない食感で、すごく美味しくできます。

【レンジで簡単、小麦(オート麦)ファイバーケーキ】タッパーの中で材料を混ぜてチン!だけ

材料

・小麦(オート麦)ファイバー30g

・サイリウム 5g

・ラカント 20g

・ベーキングパウダー 5g(アルミニウムフリー推奨〇)

・水 100g

・バニラエッセンス 数滴

・卵 (全卵) 1個

・オリーブオイルorこめ油orココナッツオイルなど5g

※チョコ味にしたい時はカカオパウダーを5g追加する

※オイルは入れなくても美味しくできます

※ラップで包んで冷凍保存も出来ます。解凍する時は、チンするか、冷蔵庫に半日位入れておけば戻ります

※タッパーは、プラスチック製だと毒素が出る恐れがあるので、耐熱ガラスや陶器のものをご利用下さい

作り方

①600ml以上の大きさの容器に卵を割り入れほぐす。

そこに水を入れて混ぜ合わせる

②①に他の材料を全て入れてよく混ぜる

③レンジ700wで4分。フタはしない

④4分たったらすぐにフタかラップをして

タッパーを逆さまにしてトントンして容器からはがす

そのままの状態で粗熱を取る

⑤水蒸気がタッパーに溜まっているので捨てる

カットして、ラップにくるむなどして乾燥しないように保存する

【小麦(オート麦)ファイバークッキー】 レンジでチン!でお手軽に出来ます

材料

・小麦(オート麦)ファイバー100g

・ラカント 40~50g

・サイリウム 8g

・塩 4g

・水 240cc~様子を見ながら足す

※チョコ味にしたい場合はココアパウダーを20g足す

作り方

①Lサイズのポリ袋に、水以外の材料を入れ、良く振り混ぜる

②水を、とりあえず240cc入れて混ぜてみて、足りなそうだったら少しずつ足していく

袋を破かないようにそっと混ぜて、袋の中で棒状にまとめる

③そのまま冷凍庫へ入れ、凍らせる(アイスボックスクッキーと同じ感じに)

④凍ったクッキー生地を出す。

常温にしばらく置けば包丁で切れるようになる(程良く凍っていた方が切りやすい)2ミリ位の厚さ(多少厚くてもOK)に切る

⑤大皿にキッチンペーパーを敷き、その上にクッキー生地を並べる

⑥とりあえずレンジで600wで15分。終わったら生地をひっくり返して、裏まで白くなったものは出来上がっているので、取り出し、生っぽい生地だけ更に10分チンする。

⑦全ての生地が白っぽくなるまでレンジ内をのぞき見ながら1分か2分ずつ加熱する

(一気に終わらせようとすると、黒焦げになって火が出る恐れがあるので最後の方は、慎重に)

※火が通っていれば、多少柔らかくてもカントリーマアムみたいで美味しいです。(保管する時は冷蔵庫に)カリカリ食感にしたい時は、焦げる直前までチンする程、生地は固くなります。

米粉パン・その他代替パンについて

現在市販されている米粉パンや豆粉パンなどは、砂糖やてんさい糖などの糖類が使われています。

グルテンフリーであってもカンジタ除菌中の方や、すぐぶり返してしまう方には良くないです。

たまにはいいでしょうが、常用は避けて、手作りで酵母の代わりにベーキングパウダー(できればアルミニウムフリーの)で作った米粉パンなどを作ってみるのもオススメです。

【ベーキングパウダーの米粉パン】 トースターで作ります

材料

・米粉100g

・ラカント20g

・ベーキングパウダー4g

・水35g

・卵1個

作り方

・材料をボールに全て入れて良く混ぜた後、4個に丸める。

・天板にクッキングシートを敷き、4個のパン生地を並べ、

トースター1000w で8分 オーブンなら180℃12分位

米粉について

パッケージに『米粉』と書いてあっても、強力粉や小麦グルテンが混ざった商品もあるので、必ず裏の原材料表示を良く見て米粉100%の物を選んで下さいね☺

米粉パンを作る時、もし余裕があれば、ミズホチカラという品種の“高アミロース米”で作った米粉を選ぶと小麦粉のようにおいしくふっくら仕上がるらしいです。

うるち米は品種によってアミロースというでんぷんの含有量が違うので、使い分けるとより良いそうです。

『高アミロース米』(ミズホチカラ・ササニシキなど)……あっさり、さっぱり、粘り気が少ないのが特徴。チャーハンとかエスニック料理、米粉麺などに適する

『低アミロース米』(こしひかり・ミルキークイーンなど)……粘り気があり、もちもち、冷めても美味しい。おにぎりやすし、お弁当などに適する

YouTube米粉パン講師きさきさんが、

選ぶ米粉によって仕上がりが全く違うという実験動画を上げて下さっています。

米粉の違いは

①使用する米の種類 ⇒ アミロース値の高いお米だとパンに適した米粉になる

②デンプン損傷 ⇒ 製粉の時にでんぷんが傷ついていない方が米粉パンに適している

③粒子の細かさ ⇒ 細かい粒子=吸水率低い=水を加えるとさらさらになる

粗い粒子=吸水率高い=水を加えると吸い込んで固まってしまう

というのが要因なんです!●細かい粒子の米粉……米粉パンに適している。(良く膨らんでふわっとなる)

●粗い粒子の米粉………揚げ物の衣、シチューやカレーのとろみ付け、天ぷら、お好み焼き、パウンドケーキなど卵と一緒に使うようなお菓子作りにも使える。パンを作るとずしっと重たい食感になってしまう

適切な使い分けをしてもらえると、どの米粉も大活躍してくれるんじゃないかと思います。

ミズホチカラ(お米の品種)

モチモチというだけじゃなくてふわっと軽さがあるというのがミズホチカラの特徴だなと思います。

YouTube「グルテンフリーこめっこきっちんkisaki」の『米粉の選び方解説&市販の米粉6種類でパンを焼き比べ!まさかの業務スーパーの米粉が大健闘!?』より

食べた時の食感も歯切れがいいので一番パンっていう感じが強かったです。

キメも細かいので、口当たりも良くて、さすがミズホチカラだな、と今回も思い知らされました。

動画によると、

市販されている例えばこれらが、

ふんわりした米粉パンが作れる商品だそうです。

🍞ミズホチカラ(富澤商店)

🍞米の粉(共立食品)

🍞米粉(オーサワジャパン)

🍞米の粉(幸田商店)

カゼインフリーについて(乳製品)

牛乳は、カルシウムやたんぱく質が豊富で、

100歳長寿の方の『毎日食べているものリスト』の中にも必ず入っており、背の高い芸能人に話を聞くと、成長期にみんな牛乳を沢山飲んでいた、と言うし、「準完全栄養食品」と言われるほど健康には欠かせない飲み物だと言われています。

最近は、牛乳を飲むことについては賛否両論ありますが、リーキーガットになってしまった体への『治療食』としては、やはり腸を傷つけ穴を開けてしまう原因になるので、回復するまでは避けた方がいい、と栄養療法では言われています。

ヨーグルトもカゼインが含まれている事には変わりませんので、全て止めました。

良くなってきたら、たまに“嗜好品”として摂る程度ならいい、と先生も言っていました。

乳製品を全て止めてしまったら、カルシウムが不足してしまう! 乳酸菌はどうやって摂ればいいの⁈と、私は心配でしたが、

小魚、海藻、小松菜やカブなど他の食品から摂ると良いそうで、乳酸菌はプロバイオティクスのサプリメントから摂っています。

治療に必要な乳酸菌の量は、1日500億個だそうですが、

ヨーグルトから摂取できるのはせいぜい20万個ぐらいなので、クリニックではプロバイオティクスを勧められます。

ヤクルト1000は1000億個ありますが、砂糖やぶどう糖果糖液糖、高果糖液糖、安定剤、香料など、摂ってはまずい物が沢山入っているので、カンジタを克服したい人はやめておいた方がいいと思います。

どうしても食べたい時は、豆乳ヨーグルトやココナッツミルクヨーグルトやアーモンドミルクヨーグルトやオーツミルクヨーグルトなど、代替ミルクの無糖のヨーグルトも市販されていますし、

プロバイオティクスのカプセルがあれば、代替ミルクと混ぜてヨーグルトを作る事も出来ます。

これもYouTubeで見てやってみたんですが、

アイハーブなどで購入したプロバイオティクス1カプセルを、カプセルを外して中身だけタッパーに入れて、ココナッツミルクの400g入りの缶を投入して良く混ぜ、発酵が進むように温かい窓辺に置いておいたらちゃんとできました。

2回目に、オーツミルクでやってみた時は、なぜか大失敗で全然固まらず、2,3日常温に置きっぱなしにしてたんですが、変な臭いがしてきたので、捨ててしまいました😂

気温とか、色々難しいですね。暑い位の季節の方が上手くいくんでしょうか?😆

牛乳のメリット

🍦タンパク質・カルシウム・マグネシウム・ビタミンA・D・B群・カリウム・リンなど、栄養素が豊富で骨や筋肉や歯などの健康を促進させる。免疫力もUPする。

コップ1杯(200ml)の牛乳には、タンパク質が7.2gも含まれており、卵Мサイズの約6gよりも多い。

🍦心血管疾患・環状動脈性心疾患・脳卒中・2型糖尿病のリスクを低減させる

🍦牛乳に含まれる乳糖は、善玉菌のエサになり、腸内フローラが整えられ、ぜん動運動をが活発になり、便秘が改善される

🍦トリプトファンというアミノ酸の一種が豊富で、ストレスを軽減し、安眠を助けてくれる

牛乳のデメリット

腸に炎症を起こす

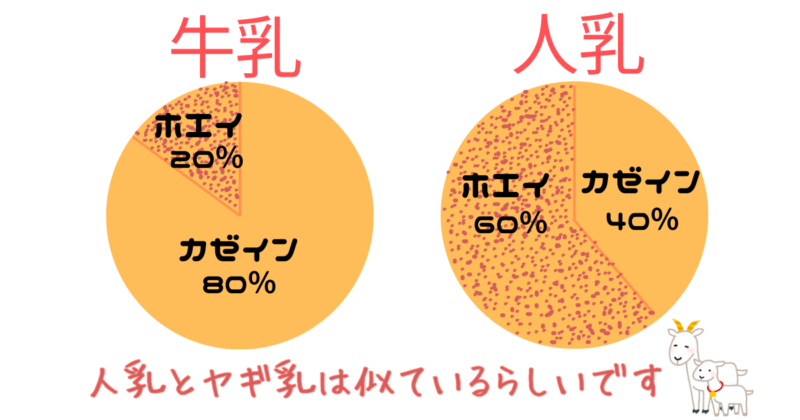

牛乳と人乳に含まれるホエイたんぱく質とカゼインたんぱく質の割合です。

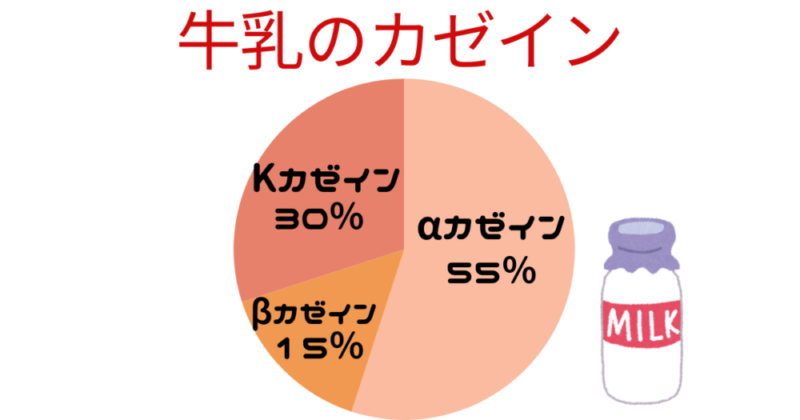

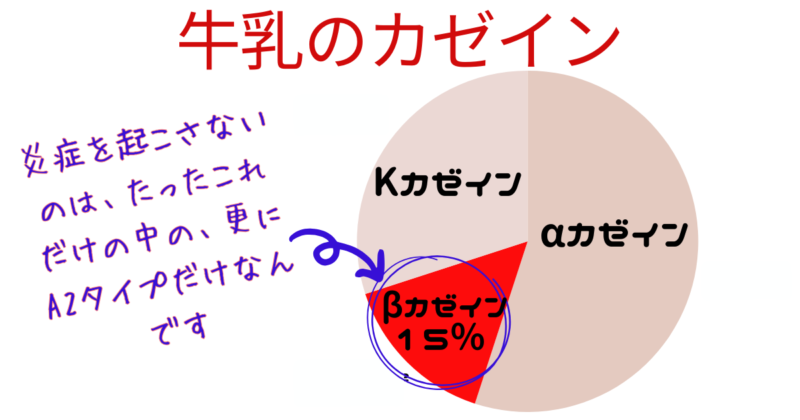

牛乳のカゼインには、この3種類があります。

αカゼインのαS1‐カゼイン(アルファエスワンカゼイン)とαS2‐カゼインは、人乳とヤギ乳にはほとんど含まれていない為、難消化性アレルゲンとなり、炎症を起こし、リーキーガットの原因になります。

消化できなかったタンパク質は、カソモルフィンという未消化タンパク質になり、リーキーガットで血中に流れて脳の血液関門も通過してしまい、脳のシナプスに結合してモルヒネのような中毒性のある作用を起こさせます。

【最近話題のA2牛乳なら飲んでも大丈夫か?】

A2ミルクは、不調の原因になるβ‐カゼインのA1型というのが含まれないので、下痢や胃の不快感が起こりにくいと言われている牛乳です。

ですが、牛乳のカゼインの大部分であるαカゼインとkカゼインは普通の牛乳と同程度含まれているので、リーキーガットの原因になる事には変わりないです。

人が消化できるのは、

カゼイン中の15%しかないβ-カゼイン(ベータカゼイン)の中の『A1』と『A2』のタイプのうちのA2タイプだけだそうです。

A2A2の遺伝子を持った牛から搾乳されたのがA2ミルクで、このタイプならβカゼインの部分だけは消化できるそうです。

でも、ほとんどが消化できず、腸を傷つけてしまう事には変わりありません。

牛の遺伝子によってA1A1・A1A2・A2A2のそれぞれ3パターンの牛がいて、A1の遺伝子は、搾乳量を増やす為に品種改良を重ねた結果、遺伝子の1つが変性したので、人が吸収できない物質に変化してしまったそうです。

ちなみに人乳もA2A2タイプです。

スーパーで普通に売られているのはだいたいホルスタイン牛のA1A2タイプのミルクです。

A2ミルクは人が人工的に作れるものではなく、A2A2タイプの牛を1頭1頭遺伝子検査をして探し、他の牛と混ざらないように管理飼育して搾乳するそうです。

ホルスタインにはA1A2タイプが多くて、ジャージー種にはA2A2タイプが多いとも言われています。

乳糖の不耐など

日本人の8割は、乳糖を分解するラクターゼという酵素を持っていません。

その為、下痢、軟便、腹痛、吐き気などの腹部症状を起こしやすいと言われています。

アカディ牛乳などは、この乳糖の80%を、あらかじめラクターゼでぶどう糖とガラクトースに分解しているそうです。

ヨーグルトやチーズなど、発酵させた乳製品は、未発酵の物よりも分解されているので多少は消化にいいようです。

また、乳糖はカンジタのエサになって増殖してしまう原因になるので、とり過ぎには注意です。

ヤギ乳にも乳糖が含まれているので、ご注意ください。

牛乳で骨粗鬆症になるか?の問題

これをカルシウム(ミルク)パラドックスというらしいのですが、牛乳は酸性食品であると言われています。

牛乳中のカルシウムのほとんどは、α‐カゼインと結合しているので腸で吸収されず、また、高温殺菌でカルシウムも変性してしまい吸収できなくなり、酸性に傾いています。

すると体は、中和しようと骨からカルシウムを溶かし出してアルカリ性にしようとするので、骨がもろくなって、骨粗鬆症になる、という仕組みです。

高温殺菌処理(ホモジナイズ)の問題

搾りたての牛乳の乳脂肪は、粒子が大きくて2層に分かれてしまうので、高温殺菌処理して分離しないように加工しています。

その時、タンパク質が変性してしまい、人体にとって吸収できない異物になります。

又、発ガン性物質の過酸化水素が発生してしまいます。

牛へのホルモン剤・抗生物質使用問題

日本では、成長ホルモン剤の投与は禁止されていますが、繁殖の為の発情周期の調整や、病気治療のための使用は許可されています。

成長ホルモン剤は、アメリカでは1994年から使われ、牛乳の生産量が20%UPするそうです。

しかし、“IGF-1”という物質が増えて、前立腺ガンや乳ガンの原因になるそうです。

EUは、アメリカ製の乳製品の輸入を禁止しているのに、日本ではアメリカの圧力に逆らえず、どんどん輸入しています。

おそらく、アメリカ産の牛肉も同じ様な危険性があると言われています。

私たち消費者がきちんと選ぶ目を持たないと、自分の健康は守れないですね。

ホルモンの話で、今の牛乳は、ほとんど妊娠中の牛からも搾乳されているので、女性ホルモンが含まれていて、これらのホルモンは牛も人間も同じ構造なので大人もですが特に成長期の子供が飲むことは大きな影響を及ぼす、と言われています。

(低容量ピルをずっと飲んでるのと同じ状態、と言われています)

また、日本では約7割の乳牛が放牧されることもなく一生狭い牛舎でつなぎ飼いされています。

休む間もなく計画的に妊娠させられ、搾乳され続けます。

青い空の下、広い牧場でのびのび青い草を食べて育った牛の牛乳は、よほどのこだわりでチョイスしないと、普通に暮らしていたら私たちの口に入る事はないのが現実です。

このような牛たちは病気になりやすい為、抗生物質が投与されています。

これを知ってしまうと、全てではないにしても、店頭でお安く買える牛乳は、本当に健康飲料なのかな?と疑問に思います。

農薬や遺伝子組み換えのエサの問題

酪農牛のエサには、農薬を使用し、外国(アメリカなど)産の遺伝子組み換え作物が使われるので、牛乳にもその成分が多く含まれています。

牛乳の代替品について

私は牛乳やアイスクリームやクリームソースの料理が大好きだったので、グルテンフリーよりもカゼインフリーの方が辛かったです。

牛乳とそっくりの美味しさになかなか出会えなくて・・

今回上げた中で、豆乳・アーモンドミルク・ココナッツミルクは手に入りやすいのですが、

飲み過ぎた時の健康への影響が大きいので使いすぎ注意という事が分かりました☆

ちょっと長文になってしまいますが、ご自身の体質に合ったものを選ぶヒントにしてくださいね😊

豆乳について

豆乳は美容と健康のために飲んでいる人が多いですよね。

カルシウムとマグネシウムのバランスが良く、女性ホルモンのエストロゲンと構造が良く似ていて、同じ働きをしてくれるそうです。

適量の摂取でしたら、乳がんや子宮内膜ガンの予防もしてくれるという報告もあります。

ですが、ホルモンと同じ様な働きをするというだけあって、イソフラボンの摂り過ぎはキケンという説もあります。

また、発酵していない大豆には、『反栄養素』という毒素が含まれている為、摂り過ぎるとかえって病気のリスクが上がるそうなので、使いすぎないように、色々な代替品も合わせて使う事をオススメします。

豆乳の一日の摂取上限

豆乳は液体なので体への吸収率が高いので、毎日飲み続ける事は女性ホルモンに過剰に影響を与えるそうです。

食品安全委員会による摂取量です。

豆乳の種類

スーパーなどで購入できる豆乳はこの3種類があります。

🥤成分無調整豆乳……原材料は大豆と水。しぼったまま、何も味付けされていないもの(商品によって違いがあるが、100㎖あたり54kcalくらい)

🥤調整豆乳……飲みやすいように甘味料や植物油や食品添加物を加えて風味を調整している物。牛乳よりもカロリーが高い。(100㎖あたり76kcalくらい。牛乳は63kcalくらい)

無調整豆乳と比べて、大豆固形分と大豆たんぱくが少ない。

🥤豆乳飲料……フレーバーや砂糖を加えたもの

豆乳の注意点

●豆乳には、マグネシウムが多く含まれているので、飲み過ぎると下痢になる事もある

●体質により、アレルギー反応が起こる(かゆみ・蕁麻疹・赤・喉のイガイガなど)

●男性が豆乳を飲み過ぎると、エストロゲンの影響で、乳腺組織が肥大化し、胸が大きくなる。又、精巣の機能低下。(適量の摂取なら、前立腺がんの予防が期待できる)

●女性が飲み過ぎると、エストロゲンとプロゲステロンのホルモンバランスがくずれ、生理不順・月経過多・乳がん・子宮内膜がん、など女性特有の病気を引き起こす

●豆乳を摂り過ぎると、認知症・すい臓がんのリスクが高くなる。子供の脳障害のリスクも上がる

●現在の日本の国内大豆自給率は7%で、それ以外はアメリカから70%以上を輸入している。アメリカ産大豆の9割は、遺伝子組み換え大豆で、日本で出回っている大豆製品のほとんどが、何も表示が無ければ遺伝子組み換え。“オーガニック”や“国産大豆”“遺伝子組み換えではない”と書いてある物を選ぶ

おすすめの無添加無調整豆乳

日本で豆乳が広まったのは、アメリカから1970年頃に推奨されたためだそうです。

ご利用になるとしたら、調整豆乳は混ざりものが多いので、無調整豆乳がお勧めです。

🥛キッコーマン『北海道産大豆・無調整豆乳』

イソフラボンの含有量が高い。普通は200㎖で50㎎位だが、こちらは98㎎含まれている

🥛マルサン『濃厚おいしい無調整豆乳』

一般的な豆乳には8%程度だが、こちらは大豆固形分が14%含まれている

🥛ライフBIO-RAL『成分無調整有機豆乳』

大豆はアメリカ産ですが、遺伝子組み換えではない有機大豆を使用した有機JAS認定豆乳

まだまだ探せば沢山あると思うので、店頭で探してみてくださいね😋

大豆毒について

この話は日本ではあまり表立ってメディアには出ませんが、大豆にちょっとだけ毒が含まれている事はご存知でしょうか?

『反栄養素(はんえいようそ)』と言い、植物が鳥や虫など外敵に食べられないように作っているもので、他の穀物に比べると、大豆には多く含まれているようです。

栄養療法のクリニックで、アトピーが治らない事を相談していた時、管理栄養士さんから初めて教えてもらい、とても驚きました。

発酵させた納豆や味噌、しょうゆ、テンペなどは、発酵によって無毒化されるそうです。

また、20分以上の加熱や、水に長時間浸けたりすると、毒素が抜けるそうです。

ただ、豆乳は水に浸けた後、その水ごと使用されるので、多くの反栄養素が含まれたままになるとの事です。

【非発酵大豆製品】

豆乳・豆腐・厚揚げ・油揚げ・がんもどき・大豆プロテイン・おから・煮豆・きなこ・枝豆など…

何年か前、ヒミツのケンミンショーで、香川県で、豆腐は必ず火を通して食べないとお腹を壊す、と言ってその地域の人は昔からみんなそれを守っているという話題があって、

冷ややっこは食べないと言っていましたが、これも反栄養素の事があるからなのでは、とちょっと思いました。

健康時には、これらを食べても何も問題ないとは思いますが、リーキーガットや副腎疲労で弱った状態では、体に何かしら反応が起こる可能性があります。

私もリーキーガットが原因でアトピーが酷かった頃、非発酵の大豆製品を摂るとてきめんに湿疹とかゆみが酷くなりました。

アーモンドミルクについて

アーモンドミルクは最近どこのスーパーでも必ず見かけるようになり、メジャーになりましたよね。

【アーモンドミルクのメリット】

🥛オレイン酸(オリーブオイルや魚にも含まれている体に良い不飽和脂肪酸)が豊富

🥛ビタミンB2、鉄分、カルシウムが豊富で、コップ1杯(200㎖)で1日のビタミンE必要量(5~10㎎)が余裕で摂れる。抗酸化作用があり、動脈硬化や生活習慣病の予防に良い。血行の改善作用があり、末梢血管を開いて冷えの改善をしてくれる

🥛ビタミンDの効果で肌や免疫機能に良い

🥛食物繊維が豊富

【アーモンドミルクのデメリット】

🥛気を付けて選ばないと、植物油脂や添加物が多い商品がある。乳化剤・ph調整剤・増粘剤・香料・セルロースなどが含まれている(ちなみに私は飲んでしまうと体臭が出てしまいます)

🥛脂質が多い。1日に200㎖までにしておく方が良い

🥛常用すると、アーモンドアレルギーのリスクがある。コップ1杯のアーモンドミルクでも、かなりの量のアーモンドを摂る事になるので、毎日大量に飲んでしまう事は避けて嗜好品として摂る程度にする方が良いと医師も勧めている

🥛ナッツ類にはカビ毒のアフラトキシンという強力な発がん物質があり、それを摂取してしまう可能性が大きい。カンジタを気にしている方は注意です

オススメ無添加アアーモンドミルク

♢有機アーモンドドリンク(THE BRIDGE)

有機JAS認定。原材料:有機アーモンドのみ

♢137ディグリーズ アーモンドミルク甘味不使用(haruna)

原材料:アーモンド・ひまわりの種 自然な甘みがあり、アーモンド感が強い。

♢オーガニックアーモンドミルク(isola BIO)

原材料:アーモンド、食塩 分離しているので、飲む前に良く振る。さらっとしている。

♢無添加濃いアーモンドミルク 砂糖不使用(筑波乳業)

原材料:アーモンドのみ 一般的なアーモンドミルクのアーモンド含有率は3%だが、こちらは10%使用。とろみがあって濃い。

【とっても簡単♩手作りアーモンドミルク】 コップ1杯分

🥛ローストしていない“生アーモンド”を150g用意し、一晩水に浸ける(ローストしたものは既に酸化してしまっているのでNG)

🥛浸けていた水は捨てて、良くアーモンドを洗い、300㎖の水と一緒にミキサーにかける

🥛ガーゼや目の細かいザルなどで濾すと完成。

オーツミルクについて

オーツミルクも、アーモンドミルク同様、ミキサーで粉砕した物を濾して作られたものです。

アーモンドミルクより炭水化物とカロリーが多いので、牛乳に近いクリーミーさとコクがあり、ほんのり自然な甘みがあり飲みやすいです。

栄養療法のクリニックでも代替品として勧められています。

オーツミルクも手作りできるようです。

私もYouTubeを見て早速作ってみたんですが・・

オーツ麦から出る粘り気が半端なくて、出来上がったオーツミルクも市販のものと比べ物にならない位ドロドロネバネバで、市販品のような甘みもないし、なんじゃこりゃーーとなり、結局捨ててしまいました。

美味しく作る方法をご存知の方、どうか教えて下さい🤗

【オーツミルクのメリット】

🥛水溶性・不溶性とも食物繊維が豊富で、腸内で善玉菌のエサとなり、活性化する

またβグルカンという成分が炭水化物の吸収を遅らせ、血糖値の安定にも役立つ

これらは悪玉コレステロールを下げる働きがある

🥛ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンD、カルシウム、鉄、葉酸が豊富

🥛良く泡立つので、コーヒーショップでは、バリスタが好んで取り入れている

🥛牛乳と比べて生産時の環境の負担が少ない

🥛不飽和脂肪酸(常温で液体。サラサラしている)が多く、低脂質である。

🥛アレルギーのリスクが他の代替ミルクよりも少ない

【オーツミルクのデメリット】

🥛糖質が多いので、飲み過ぎに注意。1日に200㎖くらいにしておく。

🥛タンパク質の含有量は少ない

🥛植物油脂や添加物が多い商品がある(炭酸カルシウム・ph調整剤・増粘剤など)

無添加で砂糖不使用の物を購入する事がおすすめ

オススメ無添加オーツミルク

どの商品も有機JAS認定です。

♢オーガニックオーツミルク(isora BIO)

ほんのり自然な甘みがあって、とろみもちょうど良くとても美味しい。原材料:有機オーツ麦、有機ひまわり油、食塩

私は、牛乳と遜色ないクリーミーな食感と甘味に感動してハマリました。

♢オーガニックオーツミルク(PRIMA VENA)

自然な甘みがあり、美味しいと評判が良い。下に沈殿物が溜まっているので良く振る原材料:有機オーツ麦、有機ひまわり油、食塩

♢オーツドリンク(THE BRIDGE)

自然な甘みがあり、美味しいと評判が良い。原材料:有機オーツ麦、有機ひまわり油、有機食用紅花油、食塩

♢有機オーツ麦ミルク(Eco Mil)

原材料:有機オーツ麦、有機ひまわり油(食塩不使用)自然な甘みあり。

【オーツミルクで作るホワイトソース】270g位の量・オリーブオイル10㎖

・オーツミルク(無糖)300㎖

・ナツメグ・黒コショウ 少々

・塩 小1/2

・米粉 20g 全ての材料をお鍋に入れて良く混ぜながら中火で加熱し、

沸騰しそうになったら弱火にし、5分加熱する

ココナッツミルクについて

ココナッツミルクとは、ココヤシ🌴の果実『ヤシの実』の白い胚乳部分を細かく砕き、水を混ぜて煮た後、濾して絞ったエキスです。

しばらく置いておくと2層に分離してきます。

上の層は脂肪分が多いココナッツクリームで、下の層は脂肪分が少なめでココナッツミルクになります。

日本でもココナッツミルクはタピオカミルクティーやタイのグリーンカレーでおなじみですよね。

ココナッツクリームは濃厚なのでホイップクリームやシチューやグラタンなどに重宝します。

海外ではヴィーガン食として良く利用されています。

【ココナッツミルクのメリット】

🥛良質な中鎖脂肪酸が豊富。代謝促進効果がある。分子が短いので水に溶けやすく、普通の油脂とは違い、糖と同様に小腸から門脈という所を通って直接肝臓に運ばれて分解されるので吸収が早く、素早くエネルギーになる。

🥛ビタミンEやC、カリウム・マグネシウム・銅・鉄・リン・亜鉛などが豊富

🥛抗真菌作用であるラウリン酸が豊富。強力な抗菌や抗ウィルス作用、抗真菌作用、抗酸化作用があり、免疫細胞も活性化させる

🥛薬膳効果がある。エネルギー、体液を補う、水分の代謝促進、むくみ改善、子供の疳の虫を抑えるなど

【ココナッツミルクのデメリット】

🥛添加物が含まれている商品が多い。(酸化防止剤、安定剤、増粘多糖類、乳化剤など)

無添加でオーガニックのものなど、質の良い物を選ぶ

🥛輸入品の缶の材質に、BPAと言われる化学物質が使われている物があるため、

信頼できるメーカーの缶詰を選ぶ

オススメ無添加ココナッツミルク&ココナッツクリーム

♢オーガニックココナッツミルク(SOMA FOODS)

有機JAS認定、BPAフリー缶、無添加です

♢有機ココナッツミルクパウダー(レインフォレストハーブ)

有機JAS認定。パウダーはコーヒークリーマーとして使ったり、一人分のパスタの仕上げに少量使いたい時などに便利です。常温保存できて賞味期限を気にせず使えるので、一つあると何かと重宝します

♢有機ココナッツクリーム(アリサン)

BPAフリーではないようですが、原材料は有機ココナッツのみで作られています。

【ココナッツクリームのホイップクリーム】

・ココナッツクリーム缶(400㎖) 冷蔵庫で冷やしておく

・ラカント 25g

・氷

①大き目のボウルと小さ目のボウルを用意する。

②冷蔵庫で冷やしたココナッツクリームは、液体分と固形分が分離しているので、固形分だけ小さいボウルに移す。液体分は、大さじ3杯分位だけボウルに入れる

③②にラカントを入れる

大きいボウルに氷と水を入れ、小さいボウルを冷やしながらホイップする。

ココナッツクリームで作るグラタンやドリアは、牛乳とバターで作るのとほぼ、見分けがつかない位クリーミーで美味しいです。

さすがは飽和脂肪酸!!と思っています。

1口目にふわっとココナッツの香りがしたかな⁈位で、2口目から全く気になりません。

【ココナッツクリームで美味しいグラタン】

ココナッツクリームの量は、味見をしながらお好きな濃さにしてください♪

・いつものグラタンと同様の具材を炒める(玉ねぎ、シメジ、鶏もも肉、エビなど)

・そこに、粉末無添加だしとボーンブロスを少し入れる。ボーンブロスが無い場合は水を入れ、粉末無添加だしを多めに入れる

・ココナッツクリームを投入し、塩・こしょうで味を調える

・水溶き片栗粉でとろみをつける。2分位はよくかきまぜながら沸騰させ、とろみをしっかりつける

・チーズはかけたいけど我慢して、そのまま魚焼きグリルに入れて焦げ目をつける

~~~~・・・~~~~・・・

【シチュー】

・いつものシチューの具材をボーンブロスと粉末無添加だしで火が通るまで煮込む

・塩コショウで味付けをする

・ココナッツクリームを入れる

・水溶き片栗粉でとろみをつける。2分位は焦げないようにかき混ぜながら沸騰させ、とろみをしっかりつける

味付けには、こちらの👇ハーブソルトが美味しいので何にでも使っています。

岩塩と、乾燥ハーブのみ使用されていて、無添加で体臭にも安心なんです。

ヘンプミルクについて

ヘンプとは麻の実の事で、亜麻仁の実とは別物です。

ヘンプシードを水と一緒にミキサーして、濾して作られたミルクです。

欧米では、『キセキのミルク』と言われるくらい栄養が豊富で、必須アミノ酸9種類、オメガ3脂肪酸、食物繊維、亜鉛、マグネシウム、鉄、ビタミンなどが含まれています。

麻は生命力が強く、害虫にも強いので、ほとんどが無農薬で栽培可能だそうです。

中国南西部の秘境の『巴馬(ばーば)』という地域の人は、古くから麻の実のお粥を主食にし、ほとんどの料理に利用しているそうですが、『世界5大長寿の里』に認定されていて、100歳越えても元気に働く人が沢山います。

秦の時代にはなんと145歳の老人がいた、なんて噂もあるそうです。

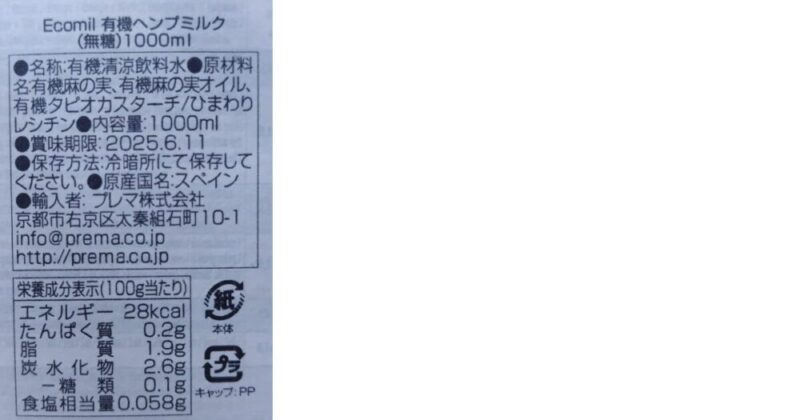

市販のヘンプミルクは、こちらの1種類しか見当たりませんでした。

麻の実以外にも、タピオカスターチやひまわりレシチンなる物が入っていましたが、私の体臭には影響が無かったです。

のど越しが牛乳のなめらかな感触そっくりですが、甘味は他のミルクとは違って皆無でした。

乳糖の甘味が加わったらほぼ牛乳だな、と思いました。

ただ、風味が、“ひまわりの種の香り”または“そばの実の香り”という感じの『種の香り』がしました。

カフェインレスコーヒーに少し入れたら、香りは気にならなくなり、分離することなく牛乳を入れた時と同じようにコーヒーによく混ざり美味しいカフェオレになりました。

レビューには青臭いにおい、リピは無い、と渋いコメントが多かったですが、ココナッツミルク、オーツミルクの次に私は良かったです。

体のエネルギーのみなぎり方が明らかに変わりました。

もうちょっと安くて手に入りやすかったら常用したいんですが・・・😂

ちなみに、ヘンプシードという麻の実を購入すれば手作りができます。

水と一緒にミキサーすると、市販品のような変なクセが無くて美味しいとの事です。

ヘンプシードも食べてみましたが、ひまわりの種をもう少しこってりさせた感じで、クセが無くて美味しく食べられました。

【手作りヘンプミルク】 コップ1杯分

濃厚なヘンプ10%のヘンプミルクです。

・ヘンプシード(非加熱のもの) 20g

・水 180g

前もって水に浸さなくても大丈夫です

ブレンダーやミキサーにかけ、殻のザラザラが気になる場合は目の細かいザルなどで濾す

甘味が欲しい方は、ドライフルーツのデーツを2粒入れて、バニラエクストラクトを2滴

加えるといいとの事(またはラカントを入れたりしてもOK)

ライスミルクについて

ライスミルクとは、一般的には玄米から作られる植物性ミルクのことで、ヨーロッパで乳製品や大豆アレルギーの人や、菜食主義者の間で広まったそうです。

初めて飲んだ時、甘酒みたい?!砂糖入りの買っちゃったかな?!と思うくらい甘くて驚きました。

これは、発酵によってお米のでんぷんがぶどう糖とオリゴ糖に酵素分解された為だそうです。

という事はカンジタのエサになり、増殖させてしまうので、カンジタに悩んでいる方にはオススメできないのですが、店頭で良く見かけるようになりましたので一応お伝えしました。

【ライスミルクのメリット】

・食物繊維やビタミンE、ビタミンB群が多く、他のミルクに劣らない健康飲料である

・腸内環境改善に役立つ

【ライスミルクのデメリット】

・タンパク質が少ない

・糖質(ブドウ糖・オリゴ糖)が多い